|

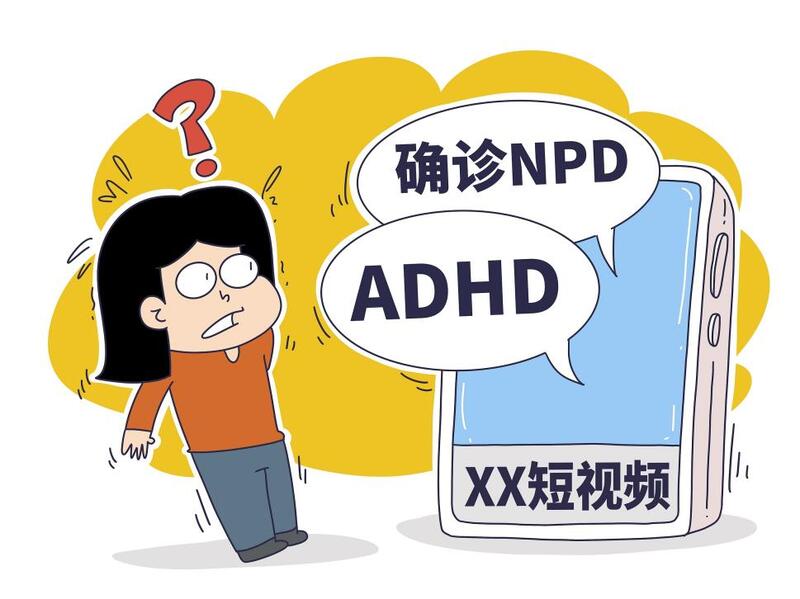

《如何认出身边的NPD?参照这八个标准》《NPD的微表情是怎么样的?》《分享我逃离NPD的三个诀窍》……社交平台上,关于NPD等心理话题的帖子层出不穷。在心理学领域,NPD等心理问题有着明确详细的诊断标准,但经过社交传播与大众流行,在社会生活领域,它们已经变成了一种被广泛讨论的情感话题,为很多人提供了一个新的视角,开始重新界定和反思自己的行为关系,也由此带来一些新的“困扰”。关于心理问题的网络热帖是否靠谱?心理名词社交“标签化”后又会造成哪些影响?记者对此进行了调查。  (图片来源:视觉中国) (图片来源:视觉中国)

在线心理问题“诊断”是否靠谱、可信? NPD是“Narcissistic Personality Disorder”的缩写,中文是自恋型人格障碍。临床上,NPD是一种以夸大自我重要性、需要过度赞扬和缺乏共情能力为核心特征的心理障碍。其核心特征是自我膨胀、寻求崇拜及共情缺失,导致显著的社会功能损害。 记者从某笔记类社交媒体上搜索发现,网友发布的关于#NPD 的话题浏览量达到3亿,#逃离NPD 的话题浏览量达到1.1亿。在相关话题的讨论中,无论是综艺节目里的名人,还是身边的亲人、朋友,甚至自己都符合几条广为流传的NPD的特征。一些自称为“NPD受害者”的网友还在社交平台上发帖分享自己的经历。 那么,这些关于心理问题的网络热帖是否真的靠谱、可信?“NPD(自恋型人格障碍)的医学诊断需通过临床访谈、病史采集及量表评估等。短视频往往简化症状,没有详细的诊断标准,缺少鉴别诊断的过程。”东南大学附属中大医院中级心理治疗师张文?表示,社交平台上关于NPD等心理问题“诊断”的视频与文章并不靠谱,也不可作为“确诊”依据。 更重要的是,从法律层面上而言,依据《精神卫生法》规定,精神障碍的诊断应当由精神科执业医师做出。南京脑科医院儿童心理卫生研究中心主任医师储康康表示,临床上精神疾病的诊断需严格遵循以下核心步骤:病史采集与分析、精神检查、躯体与实验室检查、标准化评估工具、诊断与鉴别、诊断修正与随访等,“整个过程是严谨、客观的,绝非一个视频或者一篇文章所能替代的。” 或许,生活中确实会有人存在自恋、自大、贬损他人的行为。但在日常生活中,真正的NPD患者并不是随处可见。依据《精神障碍诊断与统计手册》2022年修订版显示,有些人群里NPD的发生率达到6.2%,有的人群里可能又检测不到NPD者(发生率0%)。因此,现如今网络中NPD无处不在的情况可能只是少数现象被过度放大了。 NPD的核心特征是“自恋”,但“自恋”不等于NPD。从心理学专业角度讲,“自恋”是个体心理成长过程中必然会出现的状态。作为正常心理状态的一部分,正常人或多或少都会有“自恋”的表现,但达到“障碍”的诊断还需要有功能损害,如已经影响了职业、社交、生活、人际关系等表现。用专家的话来说,“一般而言,这种以自我为中心的观念在进入青春期后或成年早期会发展得非常快,之后随着年龄的增长可能会有所下降。” 警惕营销话术,对于心理问题不必有病耻感 记者调查发现,在短视频平台的直播间里,一些主播自称“心理行业工作者”,宣称可以“解决青少年心理问题”“NPD人格的识别与反制”“家庭系统疗愈”,并邀请网友连线,或者在直播页面标注“进群领取资料”等标识,申请连麦的网友不在少数。 值得注意的是,一些主播除了谈及NPD,还反复提及ADHD这一心理名词。“ADHD(注意缺陷与多动障碍)是一种以持续注意缺陷、多动和冲动为特征的神经发育障碍,症状在 12岁前出现,且在家庭、学校、工作等多个场景中显著存在。”储康康告诉记者,有些家长看了这类“诊断”视频后觉得孩子本身可能“有问题”,还有些青少年也会受到这类视频的影响,造成心理负担过大,甚至出现严重的焦虑情绪,影响学习生活,“甚至也会有部分孩子,产生破罐子破摔心理。” 在这种情况下,观众不仅是信息的接受者,还成为潜在的客户,甚至被卷入盲目消费的陷阱。家长们对自己孩子的行为过于懊恼和担忧,反而让这些“主播”的影响力得到了进一步放大。然而,这种“草率疗法”可能只会让问题雪上加霜。  (图片来源:视觉中国) (图片来源:视觉中国)

有关NPD和ADHD的“诊断”直播与视频如雨后春笋般冒出,公众又该如何面对这些心理健康内容的盛行呢? 张文?表示,国内心理咨询师需通过人社部认证(2017年前)或卫健委心理治疗师证书,精神科医生须持有医师资格证。除了以上资格证外,还可以检查“主播”是否具有心理学或精神卫生相关学历学位。此外,公众在观看此类视频时,仍需警惕营销话术,譬如“速效治愈”“祖传秘方”等话术多为骗局。 “这类视频将医学诊疗过程娱乐化、绝对化,容易引发网友焦虑泛化,过度关注症状导致‘医学生综合征’,即本身没有问题但会自我暗示患病。”张文?说,草率地给某类人群贴上心理问题的标签,还有可能导致治疗延误风险,譬如将双相情感障碍误认为NPD,也有可能引发自卑或人际冲突。 近年来,从国家层面的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023?2025年)》,到各地陆续出台的细分政策,社会对青少年心理健康的投入和支持越来越多。早在2022年,江苏省医疗保障局就将“心理治疗”项目纳入医保支付范围并明确医保支付标准。 这样的支持也在向家长与广大青少年传达着一种态度,那就是心理问题不需要刻意地回避、粉饰,对此也不必有病耻感。“心理上出现问题,就像得了情绪‘感冒’,需要积极关注、坦然接纳、科学治疗。”张文?说。 心理名词切莫社交“标签化”,保持终身成长的心态 眼下,NPD等心理名词成为一个流行的标签符号。但即便作为一种精神病症,NPD和其他任何精神病症一样,都不应该被任意用作一种标签,因为这很大程度上会消解它作为一种病症的严肃及严重性,模糊了其可被识别的边界。 现实社会中,在社交媒体和公众舆论的推动下,一旦某人被贴上NPD的标签,人们往往倾向于将其所有行为都归咎于这一“病症”,而忽视了其作为一个复杂个体的多面性和变化性。当公众习惯了用NPD来套在定义任何自恋行为时,可能还来不及去理解身边人自恋行为背后的复杂动机和原因,就已经被“是NPD,快逃”的心态压缩了相互理解的空间,也阻碍了真实、有效的人际沟通。 近年来,除了NPD、ADHD外,PUA、讨好型人格、回避型依恋人格等心理名词也逐渐为公众所熟知。“某些层面上,这也说明大家对心理学是好奇的,对心理健康的关注度更高了。”储康康表示,这意味着公众有了解自己和他人的需求,越来越多人愿意正视心理需求,积极寻找能够战胜负面情绪的方式,这也不见得是坏事。 但从更广泛意义来看,公众或许没有必要把自己训练成一个精神医学的专家,带着一堆精神障碍的诊断名词去审视身边的人。更可行的做法,并不是要忽略、逃避对方做得不好的地方,而是要更多看到他人身上美好的、发自内心欣赏的点,及时给予对方积极的反馈。更重要的是,在成长的过程中,人们对自我的认知也是不断流动的。倘若都能带着一种终身成长的心态,那每个人的人格都有可能变得越来越有弹性和韧性。 新华日报?交汇点记者 洪梦琪 责编:章强

版权和免责声明 版权声明: 凡来源为"交汇点、新华日报及其子报"或电头为"新华报业网"的稿件,均为新华报业网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"新华报业网",并保留"新华报业网"的电头。 免责声明: 本站转载稿件仅代表作者个人观点,与新华报业网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或者承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

|